Il y a bien des jours que je me demande à quoi peut servir tout ce fatras d'écritures qui s'entasse ici et puis voilà je pense que peut-être ma longue expérience du Monde Arabe et de l'Afrique à travers ceux qui me les ont racontés doivent être communiqués et repassés à d'autres...

Des tas de documents que j'ai scanés méthodiquement après les avoir décryptés durant des heures vieillissent dans mes dossiers et d'autres documents originaux que j'ai triés avec Juliette Pélégri et avec d'autres amis pourrissent à la BNF dans un tiroir sans fond dont personne ne se souciera jamais sans doute...

Tout ce travail qui dure depuis des années et qui ne sera jamais publié puisque c'est comme ça je vous en livre des fragments ici... En vrac et en pagaille mais il ne sera plus la propriété de personne. Comme pour mes notes sur l'Afrique à vous d'en faire ce que vous voudrez... Yalla et Aïdkoum Mabrouk !

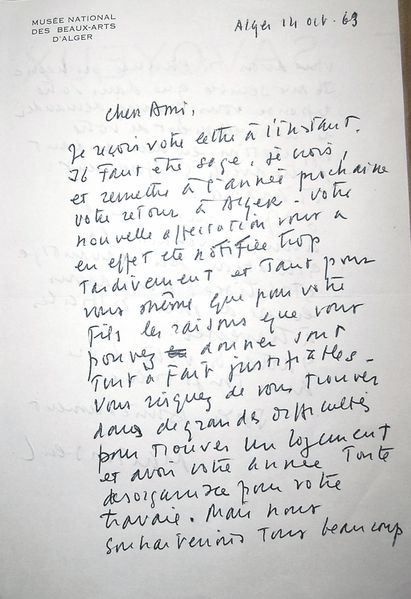

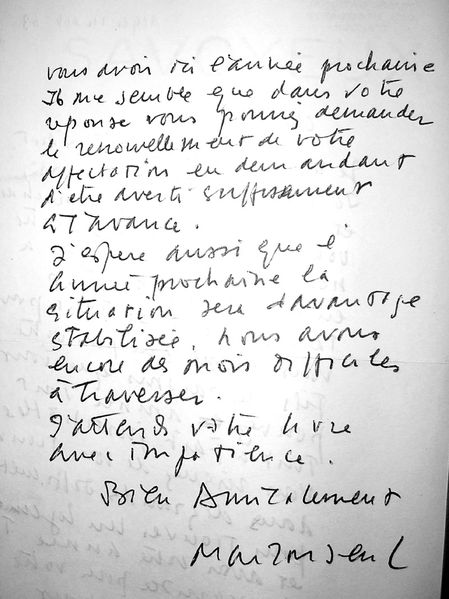

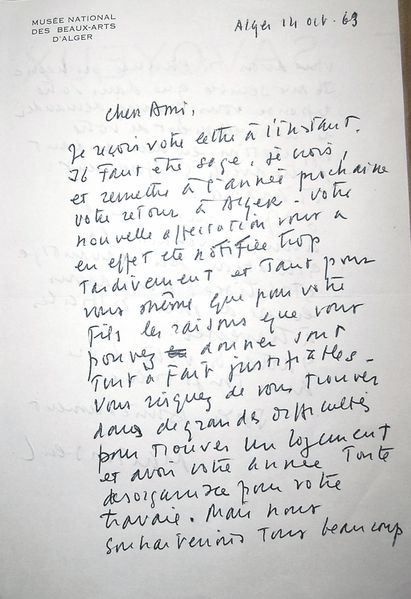

Lettre de Jean de Maisonseul à Jean Pélégri sur papier à en tête du Musée National des Beaux-Arts d’Alger.

Alger 14 oct. 63

Cher Ami,

Je reçois votre lettre à l’instant. Il faut être sage, je crois, et remettre à l’année prochaine votre retour à Alger. Votre nouvelle affectation vous a en effet été notifiée trop tardivement et tant pour vous-mêmes que pour votre fils les raisons que vous pouvez donner sont tout à fait justifiables. Vous risquez de vous trouver dans de grandes difficultés pour trouver un logement et avoir votre année toute désorganisée pour votre travail.

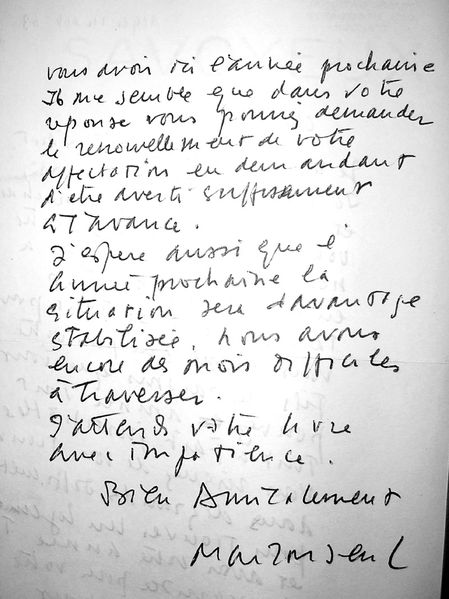

Mais nous souhaiterions tous beaucoup vous avoir ici l’année prochaine. Il me semble que dans votre réponse vous pourriez demander le renouvellement de votre affectation en demandant d’être averti suffisamment à l’avance.

J’espère aussi que l’année prochaine la situation sera davantage stabilisée. Nous avons encore des mois difficiles à traverser.

J’attends votre livre avec impatience.

Bien amicalement.

Maisonseul

Première lettre d’Albert Camus adressée à Jean Pélégri après lecture de L’embarquement du lundi. Jean Pélégri était alors professeur au Lycée Fesch à Ajaccio. Il s’agit de son premier livre.

31 octobre 1952

Monsieur,

J’ai commencé votre livre avec cette sorte de sympathie ou de complicité qui liera toujours deux Algériens, même lorsqu’ils ne se connaissent pas. En le terminant, je suis heureux de pouvoir y ajouter une estime entière. Il y a en vous un talent très rare, un pouvoir d’amitié avec le monde, d’abandon aux êtres, une sorte d’humilité non chrétienne, qui est tout à fait nouveau aujourd’hui. Les écrivains français de ce temps ont l’âme chagrine, et la mélancolie qui court pourtant dans votre livre est délivrée de toute amertume. Si je puis vous parler en camarade, il me semble que votre effort devrait être maintenant de resserrer vos dons et votre expression, un peu trop généreuse encore, peut-être, dans ce livre. Mais enfin pour maîtriser, il faut avoir quelque chose à maîtriser et vous avez eu raison de commencer par là. J’ai été heureux en tout cas de retrouver une ville que j’aime, peinte comme je l’aime. Et je fais des vœux, très chaleureux, pour le succès de ce beau livre.

Si vous vous trouvez un jour à Paris, faites-moi signe. Je serais heureux de vous serrer la main.

Albert Camus

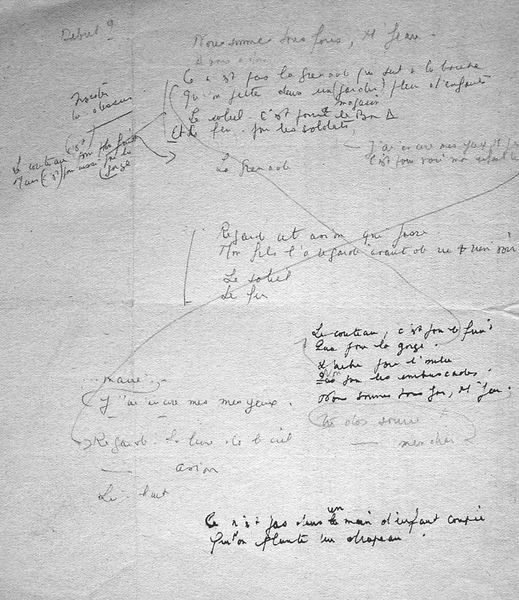

Petites notes manuscrites prises au jour le jour concernant l'écriture et essentiellement l'écriture poétique à partir de 1948 et pendant le rédaction de L'embarquement du lundi.

Depuis que je suis en France je vis au jour le jour à petites lampées.

Devant la mer.

Les vagues éclairées par derrière. Un mur (éphémère) à la transparence verte. La vague d’écume au-dessus.

Je comprends que la mer enivre les ambitieux.

1949 Jeudi

Après… Quand j'ai ouvert le cahier, la page m'a semblé extraordinairement vide.

Je n'ai rien pu y rassembler : j'étais épars, marin.

Echoué, mais vivant.

Le sable d'une côte - autour ; la page blanche de l'autre. L'un ne pouvait entrer dans l'autre. Seulement y jeter des grains. ( Des grains différents ). Mais ces grains n'étaient pas des signes… : une présence.

Deux langages différents.

Y faire entrer le sable… et le paysage circulaire.

Comme un bloc de ciment - au milieu du sable. ( Le cahier ), la page ne peut se fondre dans le paysage : elle y flottait.

Comment dire le sable… ?

Et moi :

- j'étais le sable et aussi la vague quand je fermais les yeux…

- je n'en séparais pas le geste : faire couler le grain, battre du pied dans l'eau.

Fermer les yeux - Soleil :

j'étais au centre d'une sphère rouge ;

je savais encore que c'était ma peau tendue à l'extrême

Mais la sphère devint bientôt immense, le rouge tournait au clair - jusqu'à n'être plus qu'une fine pellicule ( transparente dépliée ).

J'y ai voulu voir mes veines et vaisseaux.

Quand j'ai ouvert les yeux, je fus comme un aveugle qui ignore le monde, les objets autour de lui : il devait y avoir le cahier…

Tout mon effort : “ Redonner à la langue exténuée son poids de chair. ” ( Gide )

28-11-1949

Ma morale ?

“ Je veux vivre comme un enfant ”

Photo Djamel Farès

= anarchie

Sérieux ( il n’y a que les adultes qui jouent )

“ Avec une joie opérante ”

Et des tristesses que les hommes ne peuvent comprendre.

Seul remède à cette civilisation de “ termites ” ( Saint-Ex. )

Ah ! l’imposture qu’il y a dans tout livre.

Si je revenais, j’irai habiter dans un pays tempéré, là où les choses ont des contours bien nets et où l’on ne risque pas de se tromper sur elles… J’habiterai une petite ville ou un village.

Et là, je me ferai menuisier.

Quand un homme de lettres nous touche c’est simplement en nommant les objets les plus simples ( une pioche… ), alors je croirai aux livres.

Embarquement

Ce que j’ai voulu faire.

- Citation de Flaubert = Rien

- Romancer les Méditations de Descartes. Toucher le Rien. Mais, bien vite, Je me suis laissé entraîner par la matière.

25-2-1949

POÉSIE

Cf. dans Embarquement du Lundi( Mardi matin ) les différentes fonctions du corps.

- fenêtre : “ rendez-vous des sensations ” Gide.

( - l’imaginaire. )

- l’inventeur poétique. Instaurateur et Créateur.

>< Contemplation ( Cf. Rilke ) = noumène ( Cela c’est une question d’âme . Je n’en suis pas encore là ).

Commencer par la rédemption charnelle

Tout est dans le regard

Je suis d’accord avec beaucoup pour dire que le poète est un voyant

Je ne le suis plus quant à la manière de voir.

L’œil du corps – et non l’œil de ( l’esprit ).

Kerner. Le poète comme séparé.

( Comme le mathématicien très avancé. )

L’admettre pour celui-là – comme pour celui-ci.

Tous les enfants sont-ils poètes ?

Mais ne pas confondre enfant-poète et enfant immobile. Cf. contemplation et poésie.

Je veux - non une poésie de la contemplation du monde – mais une poésie action sur le monde.

Soit - une action – gratuite : révélation seulement d’une autre façon de le voir. ( je touche ce mur et je vois la vitrine ). Je découvre.

Soit une action informante j’invente ( mais à partir de faits ( mot illisible ) ? réels ou imaginaires ? )

Poésie action car peut servir comme manière de voir, comme morale ( pratique ).

L’invention scientifique, elle aussi, comme manière de voir autrement le monde. ( Le monde microbien par exemple. )

Lettre de Jules Roy à Jean Pélégri après réception des Oliviers de la Justice

21 0ctobre 1959

Cher Jean Pélégri,

J’allais vous écrire quand votre livre, que j’avais déjà demandé, est arrivé avec votre dédicace si émouvante. Vous saurez tout ce que j’ai éprouvé à sa lecture quand je vous aurai dit que, né à Rovigo, j’ai passé toute mon enfance à Sidi-Moussa, près d’une ferme Pélégri que vous décrivez peut-être ; que ma mère appartenait à l’une des vieilles familles de la région, les Paris, dont le caveau est peut-être près de celui des vôtres ; que j’ai passé toute ma vie dans la nostalgie de cette terre, de sa richesse, de sa force, de sa tendresse ; que j’ai fait mes études au petit séminaire de St Eugène, près du collège des Jésuites ; enfin que si nous ne sommes pas parents, nous sommes bien frères par tout ce que vous écrivez de ce pays, des hommes qui y vivent, de votre père, de la même justice qui vous hante et de cette fraternité qui est notre pain et le sel de nos larmes.

Oui, il y a un sens à ce que vous soyez, comme moi, de Rovigo où mon père était gendarme. A sa mort, ma mère s’est remariée avec l’instituteur, mais ce sont les Paris qui m’ont formé et nourri. A 21 ans, j’ai commencé ma carrière militaire comme sous-lieutenant au 1er régiment de tirailleurs algériens, à Médéa.

Et puis je suis si heureux que nous nous rejoignions dans la même formule du salut de l’Algérie. Nous sommes probablement des idéalistes, mais ce sont les idéalistes qui ont généralement raison.

Je serai le mois prochain dans la région parisienne jusqu’aux environs de Noël. Donnez-moi votre adresse que je puisse vous toucher. Ici, j’ai une petite ferme ; mais on y travaille la terre avec la même passion qu’à Sidi-Moussa… Cher Jean Pélégri, nos pères ont défoncé le sol et planté les vignes. Nous avons cru les trahir un peu en nous expatriant, mais c’est que nous avions besoin de connaître la raison de tant de fatigues ; elles ne valaient leur poids d’or et d’étoiles que si elles menaient à la fraternité de deux races. Nous sommes leurs fils, et nous savons où placer exactement la justice et l’honneur, - ce que les intellectuels qui parlent de l’Algérie ignorent toujours. Ce n’est pas un roman que vous avez écrit, mais un chant ; le plus beau chant que je connaisse, qui ait été inspiré par le cœur d’un Algérien. Puisse-t-on l’écouter. Puissé-je un jour revenir sur la tombe de ma mère et de ma grand-mère que j’ai tant aimées en leur ramenant la paix.

Je vous serre affectueusement les mains.

Jules Roy

Suite carnet de notes :

Faire sentir qu’il ( le personnage ) s’avance progressivement vers des réalités de plus en plus solides – sans perdre pour autant le poumon.

De la métaphore à la métamorphose. – même pour l’échec ( mercredi )

“ Comme je me sens vieux par rapport aux premiers jours. Différent. ”

Supprimer jeudi le soleil-rideau ( déjà dit ).

Besoin progressif de classification. Sa façon de faire des silences un usage malhonnête – comme les hommes ! L’action que le silence fait sur soi-même. Il faut apprendre à se faire taire. Et ne plus détailler. Jouer sur un déterminisme illusoire, fabriqué de toutes pièces. Si l’on s’écoutait, il n’y aurait que de la musique. Aucune parole : la parole fait obstacle à la rivière. Chaque mot joue toujours la même note. Et l’on serait terriblement malheureux.

Maintenant que je connais mon tempérament, il doit m’être possible de déterminer d’une manière globale mon style et mes thèmes d’essayiste, de théâtre… par transposition ( des métaphores sensuelles aux intellectuelles… )

par réglage /et aux autres

ex. : Musique : Claudel me gêne. Donc je viens d’en parler comme lui par analyse de ce que j’ai fait

Cf. les essais de Proust

En littérature une chose mal dite est fausse et une chose bien dite est vraie.

10-11-1949

L’image, la comparaison et plus encore la métaphore véritables ont un ( leur ) métaphysique. Elle bouleverse les données du monde, elle trace d’un trait de feu des correspondances admirables. C’est une découverte.

Qu’on ne dise pas qu’elle est arbitraire ! Elle l’est comme toute intention. Mais elle peut se vérifier a posteriori.

Elle ne surgit que dans l’esprit de celui qui la cherche tout le temps.

Toutes les notes d’un même auteur sont une – même orientation.

L’écrivain pornographique quand il se fait voyeur. Pour… il lui suffit de faire l’amour. Lever le malentendu sur ce sujet.

23-11-1949

…Embarquement du Lundi. Tout mon effort a été d’inventer, minutieusement et musicalement, l’écoulement d’une expérience chez un personnage qui s’ouvre à une connaissance neuve ( au moins pour lui ) du monde.

“ L’ouverture ”… j’espère que Valery n’avait pas tout à fait raison.

Il y a de la poésie dans certains passages, mais du fait ( qu’elle ) ne cesse jamais de s’inscrire dans une histoire vécue – ( celle-ci ) ne se constitue jamais en poème – c.a.d. en morceau détachable qui n’a besoin d’aucune référence afin de se justifier.

La poésie, non le poème.

Si l’on veut vraiment faire une poésie de l’homme, il est temps de renoncer au poème. Le poème est un saut, un bond hors de l’être. Un coup d’épée dans le ciel.

Le poème c’est avant tout un élan.

Il faut des références } avant

une certaine durée } Temps pendant

Les sensations ( vraies ? ) viennent du dedans. Une “ Sinenalité ” touffue et sa honte ( bout ) au centre de nous-mêmes. Elle opère sur la sensibilité.Ainsi l’homme n’est jamais un simple instrument de communication, un appareil. Sa communication vit de lui, plus encore qu’il ne vit d’elle. Il informe ce dont il s’informe.

Alors seulement une poésie de l’homme.

une poésie de l’existence

Photo Djamel Farès

Là-dedans, c’est la musique qui est tout

“ Cogner ”. Dans toute communication ( lyrique ), il faut entendre le cœur cogner derrière les mots.

Chacune a son rythme.

Se demander toujours : “ où est mon sang ? ”

Le sang à la tête… entre les jambes… Répandu uniformément dans tout le corps = sentiment léger d’existence ( la matière… )

Sinon, il y a une partie de moi-même qui pèse plus que son poids normal : un déséquilibre en moi. Je trébuche…

Le silence. La solitude.

J.J. Rousseau. ( Sa vie : les portes fermées… )

Humilité = impossibilité d’une poésie abstraite ( philosophique ) – même dans des “ Essais ”.

Pas de pensées brillantes ( Valery ).

Renoncer à la jonglerie. Ecouter la musique ; essayer seul de la rendre en autre langage.

( >< empirisme. Car je dis que tout vient du dedans. Même la sensation. )

Lettre de Jean de Maisonseul à Jean Pélégri

Cuers 10-11-87

Cher Jean,

Je viens de terminer les Oliviers de la Justice : c’est un très beau livre. On lit toujours les livres quand il le faut, peut-être qu’à sa parution, en 1959, je l’aurais moins compris. La fin du texte porte la date du 1er juin 1958, l’histoire, celle de la mort du père, se passe en août 55, vous avez dû l’écrire en 57/58 et vous saviez déjà que tout était fini, l’histoire est écrite au “ passé ”, tandis que le Maboul, publié après l’indépendance de l’Algérie, paraît écrit “ au présent ”.

Depuis mon passage à Barberousse – mai 56 – l’indépendance me paraissait certaine, suivant diverses formes et durées possibles, mais j’étais un urbain – de fait et de métier – avec nos amis algériens notre espoir était, de faire ensemble ce pays, entre tradition et modernité. Vous, rural d’origine et d’échanges vous étiez plus près de la réalité, vous saviez que le grain et le père doivent mourir pour que continue la vie. Certes, “ il y a toujours de l’eau quand on en cherche ” - p.99 – mais page 270 : “ c’était l’agonie sur le port et sur la ville… parce que nous n’avions pas voulu redonner l’eau à ceux qui avaient soif – parce que tout cela n’avait pas été et ne serait peut-être jamais. ”

Toute l’écriture est très émouvante, tout est juste. Je repensais à mon oncle Charles Bourlier, seigneur du Bou-Zegza, où il rendait la justice en arabe selon le Coran. A sa mort, en 1951, les “ arabes ” de la montagne sont venus demander son corps pour en faire un marabout. Son père était déjà maire, le petit fils le fut jusqu’en 1962, les séances du Conseil Municipal se tenaient en arabe.

J’ai envoyé un petit mot à Mourad pour la préface.

Bien affectueusement à vous et à Juliette.

Jean

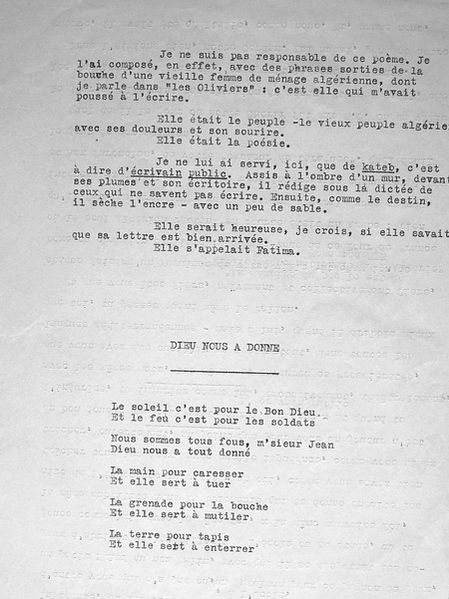

Texte dactylographié non daté

Pélégri – L’Embarquement du Lundi

I° et II°

Alger. Un jeune homme sort d’une maison de repos, l’âme convalescente, aspirant à une joie toute païenne de vivre. Il ne rentrera pas chez lui. Et, pendant une semaine, caché au milieu de ce peuple pauvre, gesticulant et cosmopolite qui campe à la frontière de la Kasbah, il va marcher inlassablement, nuit après jour, en lui-même et dans les rues de la ville, cherchant quelqu’un, cherchant quelque chose, sous un ciel de début d’été. En proie aux sensations, et pour s’en évader, il tente des expériences, les plus singulières et les plus communes. Il essaye de dialoguer, humblement, avec les choses, les bêtes, le Soleil et la Mer – avec les hommes, quand il le peut. Il entre dans un atelier, dans la chambre d’une femme…

Pas de sujet, ni d’intrigue à ficelles, mais le récit d’une recherche où le détail le plus mince, vu ou même imaginé, prépare la conversion. Lesthèmes de l’intrigue se nouent et s’entrecroisent comme dans la musique de jazz, avec leurs accords et leurs dissonances, en se rythmant sur le battement du sang dans les veines.

L’auteur a essayé de faire du lyrisme une matière romanesque. Le temps n’est pas un objet, d’abord perdu, puis retrouvé. Le temps véritable, le temps vivant, c’est le temps poétique : flamme maladroite qui brûle et qui éclaire, comme le soleil.

III° - Projets de bande

- “ J’aspirais à une joie païenne de vivre ”

- “ … une joie toute païenne de vivre ”

- “ La différence entre le bien et le mal n’est-elle peut-être qu’une différence de teinte, de couleur… ”

- “ Je veux qu’on se taise quand on cesse de ressentir ” André Breton

- “ Beau ciel, regarde-moi qui change ” Paul Valéry

IV° - Notice biographique

Né en 1920 à Rovigo près d’Alger, dans une grande maison entourée de vignes, de roses et d’orangers. Famille de colons installée en Algérie depuis la conquête et ayant vécu cette période westernienne décrite par Louis Bertrand, puis les autres. Enfance à la campagne passée à jouer et à se battre avec des gamins arabes, italiens et espagnols. A seize ans, condamné à vivre en ville et à poursuivre ses études. Fait la guerre de novembre 42 jusqu’à l’armistice de 45. Trois ans à Paris le font professeur. Vit actuellement à Ajaccio.

Photo Jacques Du Mont

récit ni trace commune partagée excepté le poème. Et qui mieux que Mahmoud Darwich peut réincarner par les mots le pays natal la Palestine qui n’existe pas l’innommée l’innommable cette terre devenue possible pour ceux qui emportent avec eux le recueil La terre nous est étroite où figure le poème fondateur Ila Umi A ma Mère

récit ni trace commune partagée excepté le poème. Et qui mieux que Mahmoud Darwich peut réincarner par les mots le pays natal la Palestine qui n’existe pas l’innommée l’innommable cette terre devenue possible pour ceux qui emportent avec eux le recueil La terre nous est étroite où figure le poème fondateur Ila Umi A ma Mère

e buée d'un bistrot, à vos murmures endormis au creux de vos draps complices des poussières de soleil passant par la fenêtre entrouverte...

e buée d'un bistrot, à vos murmures endormis au creux de vos draps complices des poussières de soleil passant par la fenêtre entrouverte...

re illustrateur préféré que vous connaissez et on vous invite à faire un détour pour zyeuter ses images vous

en prendrez plein les mirettes ! Alors ne loupez pas cette occase d'être émerveillés c'est pas si courant...

re illustrateur préféré que vous connaissez et on vous invite à faire un détour pour zyeuter ses images vous

en prendrez plein les mirettes ! Alors ne loupez pas cette occase d'être émerveillés c'est pas si courant...