| C |

Ecrits et dessinés à partir de nos banlieues insoumises toujours en devenir

Ecrits et dessinés à partir de nos banlieues insoumises toujours en devenir

Les Cahiers des

Diables bleus sont un espace de rêverie d'écriture et d'imaginaire qui vous est offert à toutes et à tous depuis votre demeure douce si vous avez envie de nous en ouvrir la

porte.

Les Cahiers des

Diables bleus sont un espace de rêverie d'écriture et d'imaginaire qui vous est offert à toutes et à tous depuis votre demeure douce si vous avez envie de nous en ouvrir la

porte.

Bienvenue à vos p'tits messages tendre ou fous à vos quelques mots grognons du matin écrits vite fait sur le dos d'un ticket de métro à vos histoires

tracées sur la vitr e buée d'un bistrot, à vos murmures endormis au creux de vos draps complices des poussières de soleil passant par la fenêtre entrouverte...

e buée d'un bistrot, à vos murmures endormis au creux de vos draps complices des poussières de soleil passant par la fenêtre entrouverte...

Bienvenue à vos fleurs des chantiers coquelicots et myosotis à vos bonds joyeux d'écureuils marquant d'une légère empreinte rousse nos chemins à toutes et à tous. Bienvenue à vos poèmes à vos dessins à vos photos à vos signes familiers que vous confierez à l'aventure très artisanale et marginale des Cahiers diablotins.

Alors écrivez-nous, écrivez-moi, écrivez-moi, suivez-nous

sur le chemin des diables et vous en saurez plus...

d.le-boucher@sfr.fr

Notre blog est en lien avec celui de not re illustrateur préféré que vous connaissez et on vous invite à faire un détour pour zyeuter ses images vous

en prendrez plein les mirettes ! Alors ne loupez pas cette occase d'être émerveillés c'est pas si courant...

re illustrateur préféré que vous connaissez et on vous invite à faire un détour pour zyeuter ses images vous

en prendrez plein les mirettes ! Alors ne loupez pas cette occase d'être émerveillés c'est pas si courant...

Les aquarelles du blog d'Iloufou l'artiste sans art sont à déguster à son

adresse www.iloufou.com ![]()

| C |

Journal d’une fille de banlieue

Journal d’une fille de banlieue

lineas, formas. nidos lignes, formes, nids.

Prénom Iris

Prénom Iris

Mars 2005

Le soleil assassiné

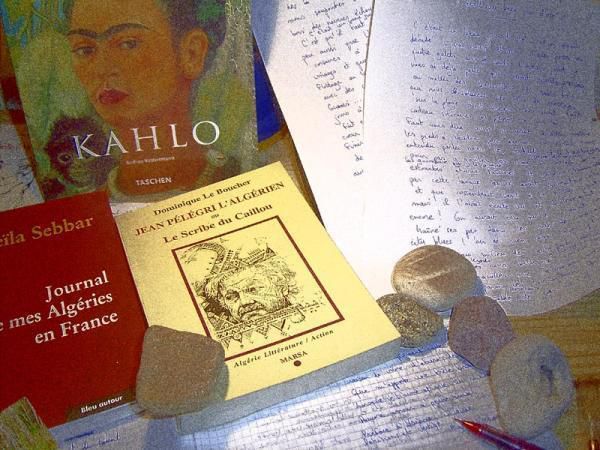

Texte écrit à partir des films Le soleil assassiné de Abdelkrim Bahloul, et La porte du soleil de Yousri Nasrallah, d'après le roman de Elias Khoury.

Deux films qui ont la particularité assez rare aujourd'hui de dire les choses et de les montrer telles qu'elles sont, hors d'une réalité tronquée qu'on voudrait, aussi bien concernant l'Algérie sous l'occupation française et la décolonisation ensuite avec une autre forme de monopolisation des pensées, que la Palestine depuis l'occupation sioniste, nous faire prendre pour de "l'histoire".

Or "l'histoire" s'écrit avec les peuples qu'elle traverse et non pas hors d'eux, et à partir de concepts abstraits décidant de raconter la vie "des autres" tels des pions déplacés sur un échiquier pour satisfaire à toutes sortes de folies.

D'un côté Jean Sénac, le soleil assassiné parce qu'il n'y a pas d'autre couleur possible dans un paysage où le barbouillage monochrome décolorait déjà les désirs, les rires et l'insouciance prônant l'invention post-révolutionnaire, soleil assassiné par un blanc hagard qui a ébloui pour longtemps les regards et les a aveuglés.

Et de l'autre la Palestine où chaque vivant survivant à l'encerclement, puis à la traque et enfin à l'exil, devient un fragment d'une mémoire solaire qui continue d'éclairer ailleurs, tourné toujours, tourné sans cesse vers cette semblable monochromie effaçant d'une lumière de mirador la moindre ombre de différence qui dessine sur la terre un clair-obscur vivable.

Il y a des images dont on sent qu'elles se fichent à l'intérieur de soi comme un cormoran qui plonge tout droit dans l'eau en flèche noire sur la trajectoire d'une carpe vive. Il y a des images sans fioritures autour qui vont lançant leur harpon rouge au plus intime dans le lieu du refus, de l'exprême vigilance.

Il y a des images qui déterminent notre histoire bien des années après lorsqu'on s'en souvient encore. Ce ne seront jamais des souvenirs, ce sont pour toujours des clichés d'un présent qui se présente à le porte et frappe. Frappe comme si c'était la première fois. Frappe à la porte du soleil.

La première image se rapportant à Jean Sénac que j'ai vue est celle de son soleil signature au bas d'une lettre avant même de regarder une photo de lui cela m'a suffit. "Et je signe d'un soleil..."

Cet homme n'a jamais eu d'ombre derrière lui, voilà ce que je me suis dit ensuite lorsque j'ai lu ses correspondances qui fracassaient les pages de papier déjà un peu chiffonné par le temps et trouées d'appels comme le sont les poèmes trous de la fin d'une vie.

Les poèmes au coeur troué de Sénac m'ont fait songer aussitôt, automatisme des images qui fusillent un négatif de cerveau à n'importe quel âge, au trou dans la poitrine de la sculpture de l'homme de bronze à Rotterdam que j'ai vue ou qui m'a happée lorsque j'avais douze ans. C'était une sculpture d'Ossip Zadkine je ne l'ai pas oubliée.

Je l'ai déjà raconté mais l'image est là en reproduction incessante. Par ce trou d'homme né des mains du sculpteur Ossip Zadkine esplosait le soleil en créouscule de sang. Le sang de son coeur arraché.

Et voilà que la scène se rejoue tout autre mais si proche au fond à travers ce soleil assassiné qui nous envoie comme un gros paquet en pleine figure une histoire de soleil algérien qui ne sait ce qu'il a fichu de l'ombre des hommes qu'il arrose de son lavis de feu. Droit sous le soleil propice là-bas à casser en poussières d'argile n'importe quel crâne, droit sous le soleil Sénac et ceux qui lui ressemblent.

Les poètes d'Algérie et de Palestine sont debout devant cette porte à franchir "Bab as-schams", cette porte du soleil à passer pour retrouver leur ombre, celle qu'on leur a volée le jour où ils ont décidé qu'on n'existe pas en tant que poète si on n'est pas proche du coeur des femmes et des hommes. Si l'on n'est pas solidaire de leur destinée.

Dans Le soleil assassiné, ceux qui retirent à Jean Sénac son émission à la radio de l'époque Poésie sur tous les fronts savent ce qu'ils font. Ils retirent à l'homme l'ombre fraternelle d'un jeune berger de Kabylie ou des Aurès gardant ses moutons le poste collé contre l'oreille.

La simple et étincelante joie de la communication des mots des poèmes, des mots des gens, sans laquelle celui qui crée parmi les autres n'est plus rien.

Isolez un poète et il deviendra fou, il en crèvera en plein soleil de sa solitude comme un chien sur le sommet de la dune la plus haute du désert, à quelques pas de la source inaccessible et de la fraîche ombre du puits.

Jean Sénac au fond de sa cave vigie c'est l'Algérie qui retourne aux moisissures des cachots, à l'invention bouclée derrière les grilles du sens requis et imposé à tous. C'est le soleil à midi sur la figure des hommes enterrés vifs en plein désert. C'est la bouche brûlée du silence trou, du silence des esclaves.

A suivre...